C’est par ma branche GUÉRIN de Leigné-les-Bois, celle de la famille maternelle de mon père, que nous cousinons avec les PLOURDE du Québec (et de toute l’Amérique du Nord semble-t-il), à commencer par le pionnier René PLOURDE. Cette branche part du couple que nous avons en commun à Dissay et, au fil des générations, passe par Bonneuil-Matours, Archigny, Chenevelles, Vouneuil-sur-Vienne, Pleumartin et enfin Leigné-les-Bois. Tous ces lieux sont situés au sud et à l’est de Châtellerault, dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres.

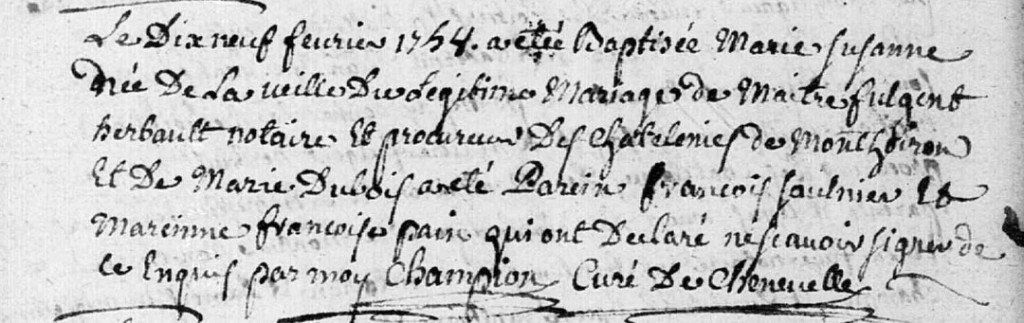

René PLOURDE est né à Vouneuil-sur-Vienne où il a été baptisé le 15 juillet 1667, fils de François PLOURDE et Perrine GRÉMILLON.

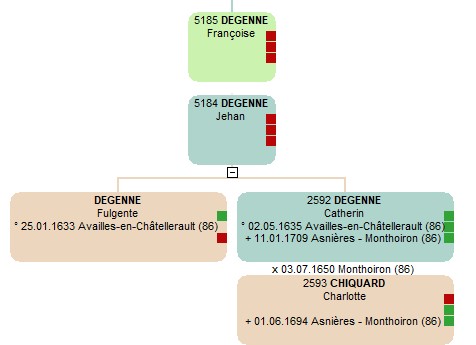

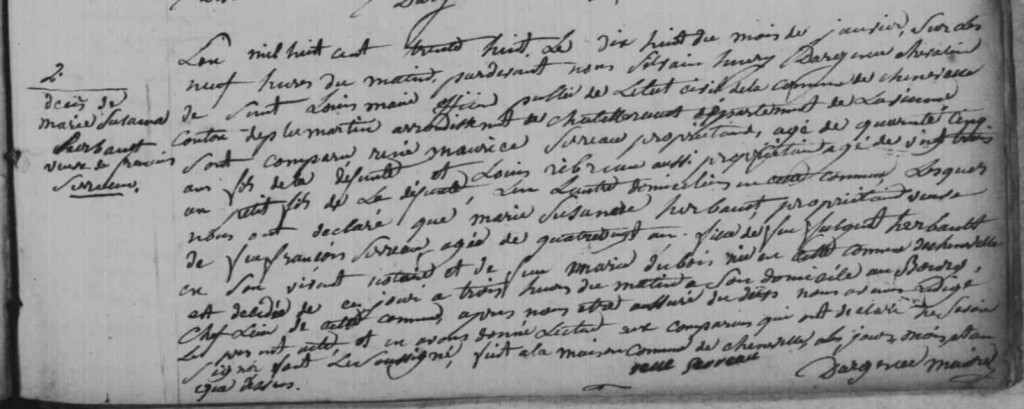

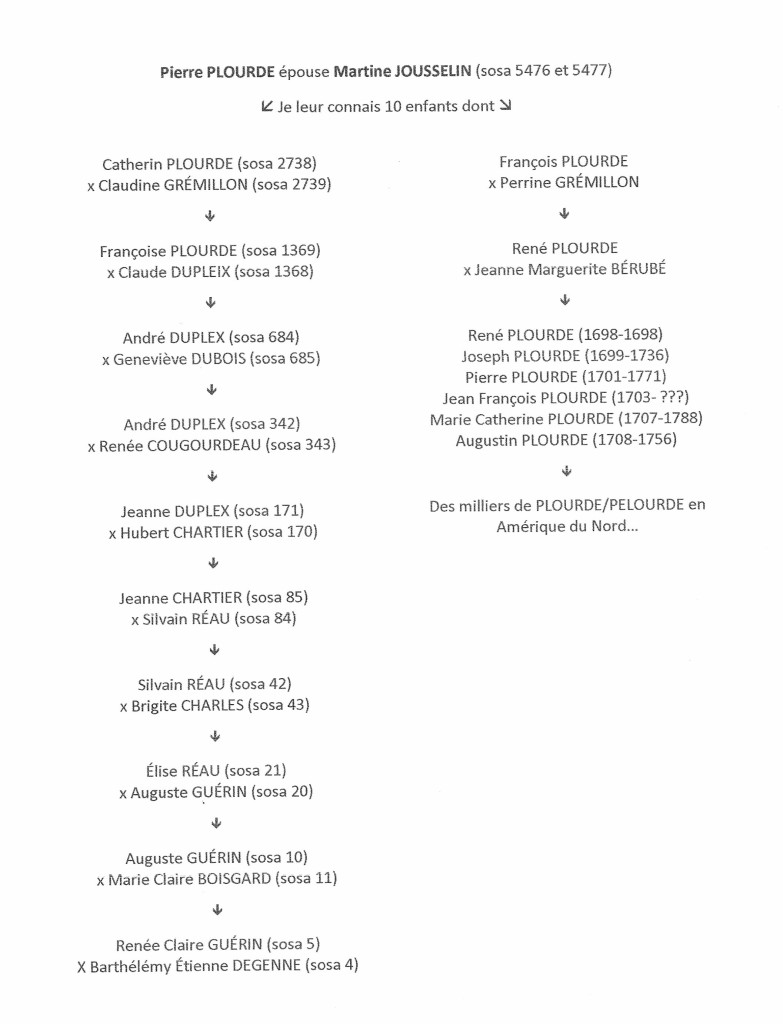

Nous descendons d’un couple commun composé de Pierre PLOURDE (sosa 5476, né en 1603, fils de François et Jeanne JOUSSELIN) et Martine JOUSSELIN (sosa 5477, née en 1607 et décédée en 1645 ou 1646, fille de Méry et Jeanne AUBUGEAU). Étant donné la proximité géographique et les alliances entre familles voisines, je m’aventure – sur la pointe des pieds – à supposer que Jeanne JOUSSELIN et Méry JOUSSELIN étaient parents. À quel degré, je l’ignore, je n’ai pas pu trouver d’informations sur l’ascendance de Jeanne.

À ma connaissance, Pierre PLOURDE et Martine JOUSSELIN ont eu dix enfants dont Catherin PLOURDE (sosa 2738) qui épousera Claudine GRÉMILLON (sosa 2739), et François PLOURDE qui épousera Perrine GRÉMILLON, sœur de Claudine et mère de René.

Grâce à différents numéros de la revue Héraldique et Généalogie, j’ai pu remonter cette branche JOUSSELIN sur trois générations supplémentaires : le père de Martine était Méry JOUSSELIN (sosa 10954, décédé en 1640, marchand à Traversay, à côté de Dissay et époux de Jeanne AUBUGEAU). J’ai appris que Hilaire JOUSSELIN (sosa 21908), le père de Méry, était « receveur de la châtellenie de Dissay en 1575 » et que le grand-père de Méry était Florent JOUSSELIN (sosa 43816), sergent royal, également chargé de récupérer les fermages et dîmes. D’autre part, si j’en crois certains arbres publiés sur Geneanet, la mère de ce Florent JOUSSELIN serait une demoiselle Marguerite de BOUVERIE dont la famille descendrait des Capétiens par Louis VI le Gros, roi des Francs de 1108 à 1137. L’information, difficile à vérifier, vaut ce qu’elle vaut et va rester en l’état. Je ne compte pas me lancer dans ce genre de recherches, souvent périlleuses.

Les grands-parents maternels de René, parents de sa mère Perrine et donc de sa tante Claudine, sont Georges GRÉMILLON (1596-1645) et Georgette CHARRAULT (1613-1681), mes sosa 5478 et 5479.

Pour l’anecdote, Pierre PLOURDE, devenu veuf de Martine JOUSSELIN, a épousé Georgette CHARRAULT, veuve de Georges GRÉMILLON… Et quatre garçons sont venus s’ajouter aux dix enfants PLOURDE ! Par la suite, au moins deux sœurs PLOURDE ont épousé des fils GRÉMILLON et deux frères PLOURDE ont épousé des sœurs GRÉMILLON… De quoi s’arracher les cheveux ! Je n’aurais pas aimé être présente au moment des partages de succession, l’ambiance devait être… particulière.

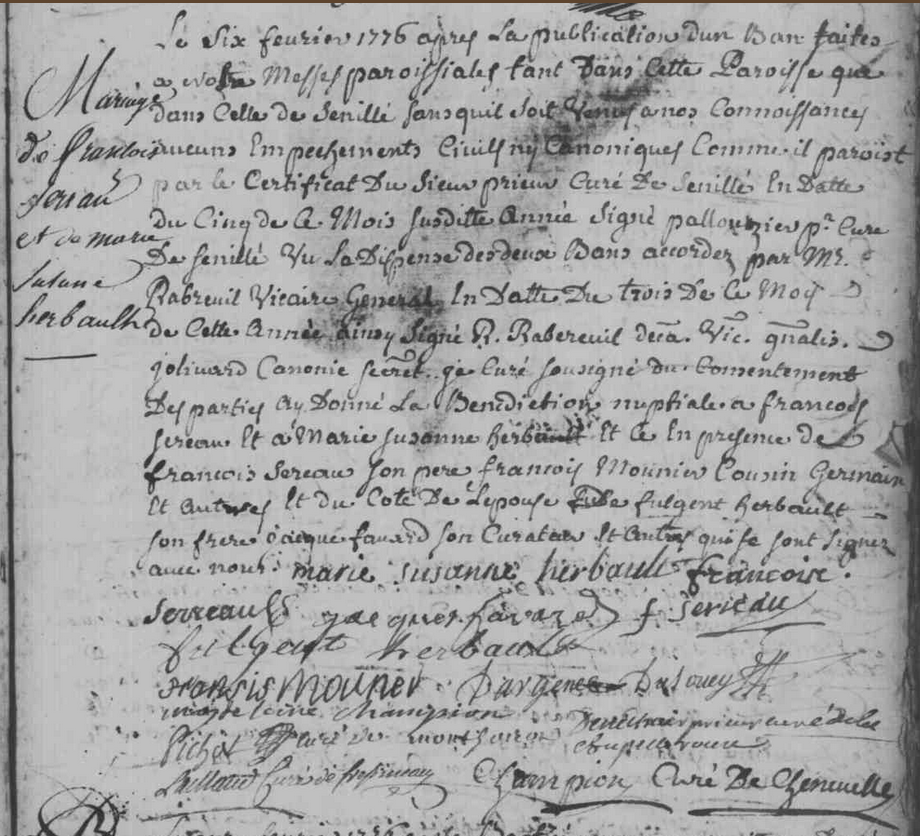

Mais revenons à René et ses parents, décédés jeunes tous les deux : Perrine GRÉMILLON en février 1670, à l’âge de 26 ans, et François PLOURDE en septembre 1671, à l’âge de 39 ans. Après le décès de leur père (remarié peu après la mort de Perrine), les enfants du couple ont été confiés à des oncles. Je suppose que ses sœurs ont également été prises en charge par des membres de la famille. Je n’ai plus trouvé trace de l’aînée, Madeleine, sinon un décès en 1734 à Châtellerault qui pourrait être le sien, mais l’acte ne contient aucun autre nom ni aucune indication, pas même un âge approximatif. Quant à Jeanne, la benjamine, elle a épousé Charles BOURY en 1690 à Dissay. Elle est décédée en 1723 et il semble que le couple n’a pas eu d’enfants. On peut donc raisonnablement penser que des trois enfants de François PLOURDE et Perrine GRÉMILLON, seul René a eu une abondante descendance, bien loin du Poitou !

C’est en 1692, il a alors 25 ans, que René décide d’émigrer en Nouvelle-France. Bien qu’issu d’une famille relativement aisée, la situation économique en France rend la vie difficile. On est au milieu du « petit âge glaciaire » avec pour corollaire des hivers rigoureux, des mauvaises récoltes, l’enchérissement des denrées et donc des disettes. L’idée de quitter le Poitou et de devenir propriétaire de sa terre sur un nouveau continent était certainement tentante pour un jeune homme courageux et solide. « Les jours de marché, dans les foires et dans les ports, les marchands, les capitaines de navire, les officiers de la Marine défilent à la recherche de main-d’œuvre et de soldats pour peupler ces nouveaux territoires et établir des comptoirs. Certains n’hésitent pas à racoler de jeunes gens en usant de promesse sans leur donner la moindre information sur leur destination. Des hommes, avec ou sans famille, sont engagés pour travailler au service d’un planteur, d’un agriculteur ou d’une corporation pour une durée moyenne de trente-six mois. […] Les engagés souscrivent un contrat auprès d’un notaire précisant la durée de leur service, de trois à sept ans en moyenne, les gages, l’hébergement et les conditions de retour au pays. »[1]

René a donc signé un contrat par lequel il s’engage à être domestique pendant trois ans pour prix de sa traversée. Enfin, en 1695, à l’issue de cet engagement, il devient propriétaire d’un terrain à Kamouraska. Il fait ainsi partie des premiers colons à s’installer sur cette partie de la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

À quelques lieues de là, à Rivière-Ouelle, vivait la famille de Damien BÉRUBÉ, autre pionnier de Nouvelle-France, époux de Jeanne SAVONET. Damien était originaire de Normandie et Jeanne de Paris. Damien est le deuxième époux de Jeanne, avec qui elle a eu quatre enfants. Il est décédé en 1688 et Jeanne s’est ensuite remariée avec François MIVILLE.

René va épouser une fille de Damien BÉRUBÉ et Jeanne SAVONET, Jeanne Marguerite, en août 1697, en l’église Notre-Dame-de-Liesse, à Rivière-Ouelle. Il a 30 ans et Jeanne Marguerite en a 17.

Entre leur mariage en 1697 et le décès de René en 1708 puis celui de Jeanne Marguerite en 1709, le couple a eu 6 enfants : René, Joseph, Pierre, Jean-François, Marie et Augustin, tous nés à Rivière-Ouelle.

René, l’aîné, n’a vécu que deux semaines, du 17 août au 1er septembre 1698.

Joseph, né en août 1699, épousera Thérèse LACHAMBRE en 1727 à Montréal. Il décède en 1736 et ne semble pas avoir eu d’enfants.

Pierre, né en août 1701, épousera Marie Ursule LÉVESQUE en 1728 à Rivière-Ouelle. Le couple aura 11 enfants, dont quatre fils.

Jean-François est né en août 1703, mais personne ne semble savoir ce qu’il est devenu…

Marie, née en mai 1707, épousera René DUBÉ à Rivière-Ouelle en 1731. Elle décède en 1788.

Augustin, né vers 1708, épousera Madeleine LÉVESQUE en 1728 à Rivière-Ouelle. Le couple aura 9, 10 ou 13 enfants (les sources divergent), dont cinq fils. Augustin décède en 1756.

Pierre et Augustin sont donc ceux qui vont permettre à ce nom de PLOURDE (et ses quelques variantes) de faire tache d’huile dans toute l’Amérique du Nord.

D’après un article consacré à la famille PLOURDE sur un site dédié à la famille BÉRUBÉ, « plus de 7000 personnes portent ce nom de famille au Québec de nos jours », c’est-à-dire au début des années 2000. En ajoutant à ce chiffre celui des PLOURDE des États-Unis, parfois orthographié un peu différemment, ça donne un peu le vertige…

Sur René PLOURDE, sa vie, sa famille, il existe déjà beaucoup d’écrits très sérieux qui m’ont bien aidée dans la rédaction de cet article. Je ne peux que conseiller de se reporter aux liens suivants (et il y en a beaucoup d’autres).

Trouver ce cousinage a été une bonne surprise et me donne envie d’aller faire un petit tour au Québec !

Sources :

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4209352 (avec quelques erreurs de lecture des actes référencés en fin de document)

http://berrubey.com/les-plourde

https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/page/rene-plourde

https://www.passeursdememoire.com/circuit/plourde/capsule-info

https://grandquebec.com/villes-quebec/kamouraska/

https://grandquebec.com/villes-quebec/riviere-ouelle/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-Ouelle

L’étonnant destin de René Plourde, d’Anne-Marie COUTURIER, roman paru en 2008 aux Éditions David, Ottawa (À noter : au début du roman, elle « invente » une histoire selon laquelle un certain « de Plour », noble et supposé ancêtre de René, se serait fâché avec le roi, qui lui aurait retiré le « de » de son patronyme. Qu’à cela ne tienne, il aurait ajouté ce « de » à la fin, ce qui donne « Plourde ». C’est totalement faux, mais malheureusement pris pour argent comptant par beaucoup…)

[1] https://www.histoire-genealogie.com/Les-Francais-en-quete-du-Nouveau